Una breve historia de la novela negra

Miguel Vargas-Román

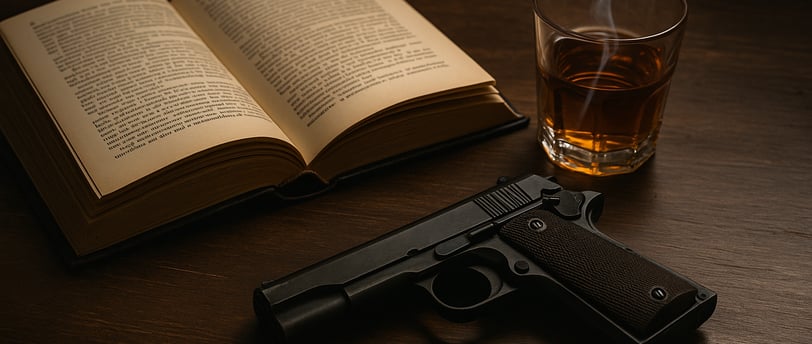

La novela negra es uno de los géneros más influyentes de la literatura moderna. Su historia es la historia del desencanto: un reflejo del crimen, la corrupción y la descomposición social que los relatos policiales clásicos preferían ocultar bajo una pátina de orden y justicia. Mientras la literatura detectivesca tradicional —la de Sherlock Holmes o Hercule Poirot— proponía enigmas y soluciones casi matemáticas, la novela negra expuso un mundo donde el crimen es parte del sistema, no una anomalía.

Los orígenes del género se remontan a los Estados Unidos de los años 1920 y 1930, una época marcada por la Gran Depresión, el auge del crimen organizado y la corrupción rampante. En este contexto surgió un tipo de narrativa breve y directa publicada en revistas baratas de gran tirada llamadas pulp magazines, como Black Mask. Allí se forjó la primera generación de escritores que rompió con el idealismo moral de la novela policial británica. La pregunta ya no era "¿Quién lo hizo?", sino "¿Por qué el mundo permite que se haga?"

Uno de los primeros y más influyentes autores de esta escuela fue Dashiell Hammett. Exdetective privado, Hammett conocía de primera mano la brutalidad y la ambigüedad moral de las calles. Obras como El halcón maltés (1930) y Cosecha roja (1929) inauguraron una nueva sensibilidad: detectives cínicos, ciudades corruptas, tramas donde la línea entre víctima y victimario se diluía. Hammett redujo la narrativa a su esqueleto esencial: diálogos secos, acciones rápidas, descripciones minimalistas. Su detective Sam Spade era un antihéroe, un hombre tan falible como los criminales que perseguía.

Raymond Chandler siguió y refinó ese camino. Aunque inspirado por Hammett, Chandler elevó la novela negra a una categoría literaria más alta, dándole un estilo lírico y melancólico. El sueño eterno (1939) presentó a Philip Marlowe, un detective duro pero con un código de honor propio, navegando un mundo de ricos degenerados y pobres desesperados. Chandler definió la esencia del género cuando dijo: "El detective debe ser un hombre que no se compra ni se vende, aunque viva en un mundo que sí lo hace."

En paralelo, otros autores como James M. Cain empujaron la novela negra hacia el territorio de la tragedia íntima con novelas como El cartero siempre llama dos veces (1934), donde la pasión y la codicia arrastran a personas comunes al crimen. En Cain no hay detectives ni grandes conspiraciones: solo la banalidad del mal cotidiano.

La novela negra no tardó en encontrar un eco en el cine, donde las imágenes de sombras duras, luces oblicuas y antihéroes atrapados entre la ley y el crimen definieron el film noir de los años 40 y 50. Películas como El halcón maltés (1941) o Perdición (1944) llevaron al gran público el pesimismo y la estética de la novela negra.

Mientras tanto, el género cruzó fronteras. En Francia, autores como Jean-Patrick Manchette reinterpretaron la novela negra con un fuerte contenido político, reflejando las luchas de clase y la violencia social de los años 60 y 70. El llamado néo-polar francés combinaba los códigos del noir con el marxismo y el existencialismo, mostrando que el crimen no era solo un hecho aislado, sino un síntoma de sistemas opresivos.

En España, la novela negra emergió con fuerza tras la dictadura franquista, cuando autores como Manuel Vázquez Montalbán crearon detectives como Pepe Carvalho, un gourmet cínico que investigaba en una Barcelona marcada por la corrupción política y la transición democrática. Carvalho no resolvía misterios para restaurar el orden: los descifraba para mostrar que el orden mismo era una farsa.

En América Latina, la novela negra tomó matices propios. En México, Paco Ignacio Taibo II revitalizó el género con su detective Belascoarán Shayne, enfrentando crímenes donde el Estado era parte activa del problema. En Argentina, escritores como Ricardo Piglia mezclaron el policial con la reflexión filosófica, y en Cuba, Leonardo Padura creó al célebre detective Mario Conde, un desencantado investigador en la decadencia habanera.

Ya en el siglo XXI, la novela negra ha conocido una explosión global. El "nórdico noir" —representado por autores como Henning Mankell, Stieg Larsson o Jo Nesbø— renovó el género al situarlo en paisajes fríos y aparentemente ordenados, donde el crimen revelaba las fisuras sociales escondidas bajo el bienestar escandinavo. La violencia de género, la xenofobia y la corrupción estatal pasaron a primer plano.

Hoy, la novela negra abarca múltiples registros: desde el realismo descarnado hasta el noir psicológico; desde la denuncia social hasta el thriller de espionaje corporativo. Sin embargo, su núcleo permanece inalterable: un espejo roto donde se refleja un mundo donde la verdad es fragmentaria, la moral es ambigua, y la justicia, cuando llega, es imperfecta y a menudo insatisfactoria.

La novela negra sigue viva porque se adapta a cada época, captando sus miedos, sus desigualdades, su violencia latente. En una era de crisis climática, polarización política y desigualdad creciente, el género vuelve a encontrar terreno fértil. Nuevas voces —de distintas razas, géneros y geografías— lo están expandiendo aún más allá: desde el noir africano de Oyinkan Braithwaite hasta el noir LGBTQ+ de autores como P.J. Vernon.

Al final, la novela negra no promete consuelo. No ofrece certezas. Lo que ofrece es algo más valioso: una mirada lúcida al lado oscuro del mundo, y el coraje de explorarlo sin vendernos la ilusión de que siempre habrá justicia.